【神社】住吉神社(河内長野市)

住吉神社

「住吉神社」は、大阪府河内長野市小山田町にある神社です。河内長野市の北西部、石川左岸の段丘上に鎮座する神社で、周囲は古くからの小山田集落、新興の住宅地、そして広大なグラウンドを持つ赤峰市民広場などに囲まれています。

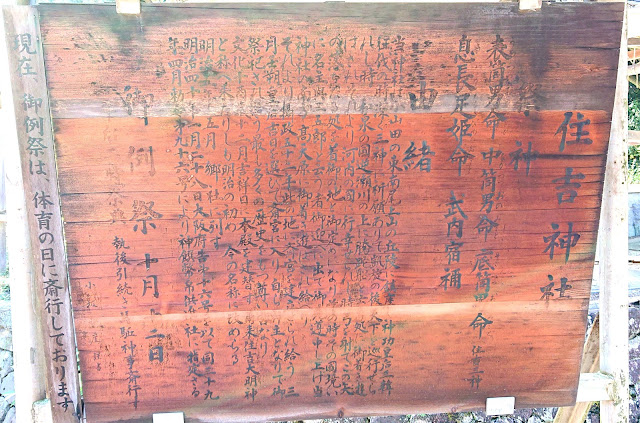

社伝によると、住吉神社の創建は神功皇后摂政52年(252年)とされており、御祭神は表筒男命(うわつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)、底筒男命(そこつつのおのみこと)のいわゆる住吉三神と、息長足姫命(おきながたらしひめのみこと=神功皇后)、そして武内宿禰(たけうちのすくね)となっています。また、境内には髙天原神社や諏訪社といった境内社の他、本殿外周にも様々な神様の名を記した石柱などが祀られています。

江戸時代には住吉大明神や五社大明神、豊浦神社、清崎神社などとも呼ばれていたようですが、明治の初めに今の住吉神社に改められました。江戸時代後期の特色をよく伝える流造の本殿は1813年(文化10年)に建替えられたものです。本来は西側が表参道だったようですが、現在は南側から参拝する人が多いと思われます。

1872年(明治5年)に郷社に列格、1907年(明治40年)に神饌幣帛料供進指定社となりました。また、同年旧下里村の青賀原神社と旧天野村の高瀬神社を合祀し、旧小山田村に加えこれらの地区の氏神となりました(現在、青賀原神社は下里町に復社)。

境内南側に長い直線の参道がありますが、こちらは馬場で、現在も裸馬の手綱を持って境内の馬場を駈け廻る「馬駈神事」が毎年体育の日に執り行われています(2020年(令和2年)から2021年(令和3年)にかけてはコロナ禍やオリンピックの関係でこの限りではありません)。現在、地車(だんじり)祭りは無いようですが、氏地である松ヶ丘町や楠町などの地車は千代田神社に宮入しています。

●小山田住吉神社について詳しくは →https://kininarugou.blogspot.com/2020/10/oyamadasumiyoshishrine.html

アクセス

国道170号(外環状線)「上原町」交差点を西に進み、約550m先の「消防本部前」交差点を右折。さらに400mほど進み赤峰市民広場前の「住吉神社」の看板のある所で左に入ると住吉神社南側の参道入口となっており奥に駐車場もあります。

公共交通機関の場合は、南海高野線「千代田」駅、あるいは南海高野線・近鉄長野線「河内長野」駅などから南海バスに乗り「福祉センター あかみね」バス停で下車し50mほど東に歩くと上記の「住吉神社」の看板がある南側参道入口となっています。

2020年10月撮影

コメント

コメントを投稿